KANON-EX: Der Schulkanon als Kanonisierungsexperiment

Im Rahmen des HERMES-Forschungsstudienprogramms unterstützt die DNB Forschungsprojekte auf Basis ihrer Daten und Bestände, die mit Methoden des Text- und Data-Minings bearbeitet werden. Die Förderung richtet sich dabei vor allem an junge technikaffine Forschende aller Fachgebiete, die sich bereits mit Methoden und Instrumenten der Digital Humanities beschäftigt und praktische Erfahrungen auf dem Gebiet gesammelt haben. Im folgenden Blogbeitrag stellt Judith Brottrager ihre Studie vor:

Welche Werke in der Schule gelesen werden, ist nicht nur von didaktischer Bedeutung, sondern spiegelt zentrale kulturelle Wertungen wider: Schüler:innen kommen bei der Schullektüre oft erstmals in Kontakt mit Klassikern der Weltliteratur und der deutschen Literaturgeschichte; die gelesenen Texte bleiben oft—sei es positiv oder negativ—in Erinnerung. Schullektüre wird somit zu einem wichtigen Faktor des kollektiven Gedächtnisses. Trotz der zentralen Rolle der Schullektüre in Kanonisierungsprozessen liegen jedoch kaum systematisierte Datensätze vor, die eine umfassende Analyse der Präsenz, Dauer, regionaler Verbreitung und zeitlicher Fluktuation von Werken im Schulkanon erlauben. Im Rahmen des KANON-EX Projekts wurden daher die offiziellen Abiturleselisten der letzten zwanzig Jahre für alle Bundesländer mit Zentralabitur erhoben, kuratiert und standardisiert. Diese Datensätze wurden anschließend mit bibliografischen Informationen der Deutschen Nationalbibliothek verknüpft, um Merkmale wie Auflagen, Übersetzungen, Editionen und Zugehörigkeit zu Buchreihen zu erfassen und so die Mechanismen der schulischen Kanonbildung systematisch zu untersuchen.

Die Auswertung der Abiturleselisten zeigt deutliche Verschiebungen in der Zusammensetzung des Schulkanons zwischen 2006 und 2026. Einige klassische Autor:innen wie Johann Wolfgang von Goethe bleiben durchgehend präsent, während andere, darunter Rainer Maria Rilke oder Erich Maria Remarque, an Sichtbarkeit verlieren. Gleichzeitig gewinnen zeitgenössische Autor:innen wie Juli Zeh oder Jenny Erpenbeck an Bedeutung. Die Analyse der Geschlechterverteilung verdeutlicht einen leichten, aber stetigen Anstieg weiblicher Autorinnen: Während 2006 nur rund 8 % der vertretenen Autor:innen weiblich waren, liegt der Anteil 2026 bei etwa 25 %.

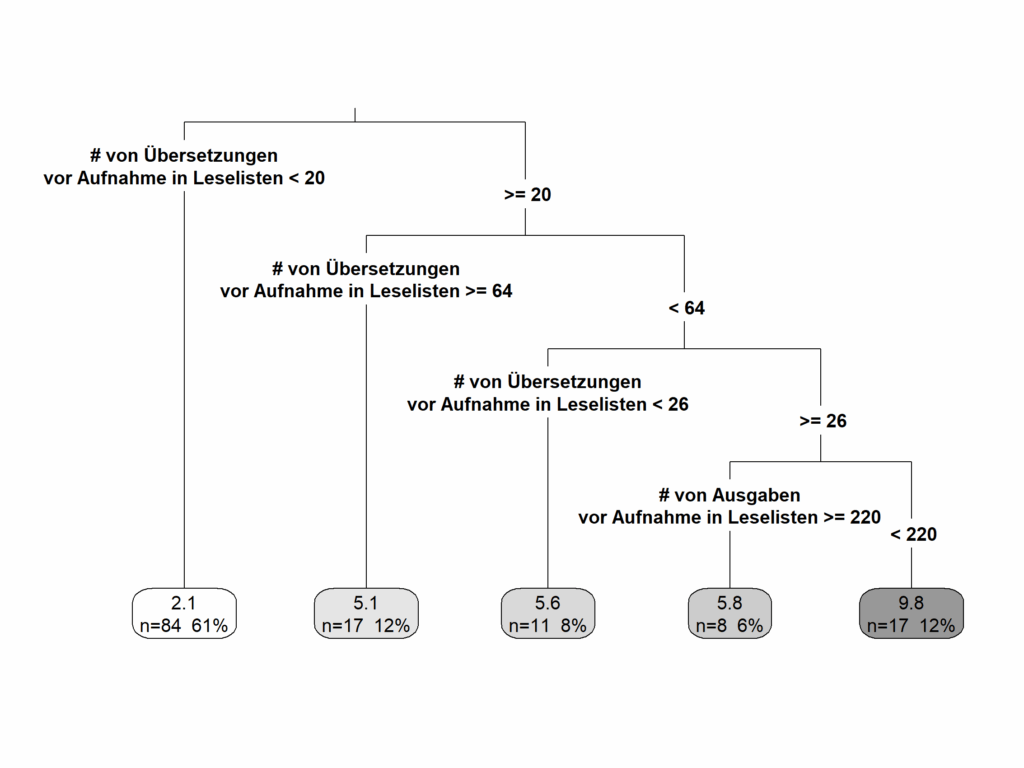

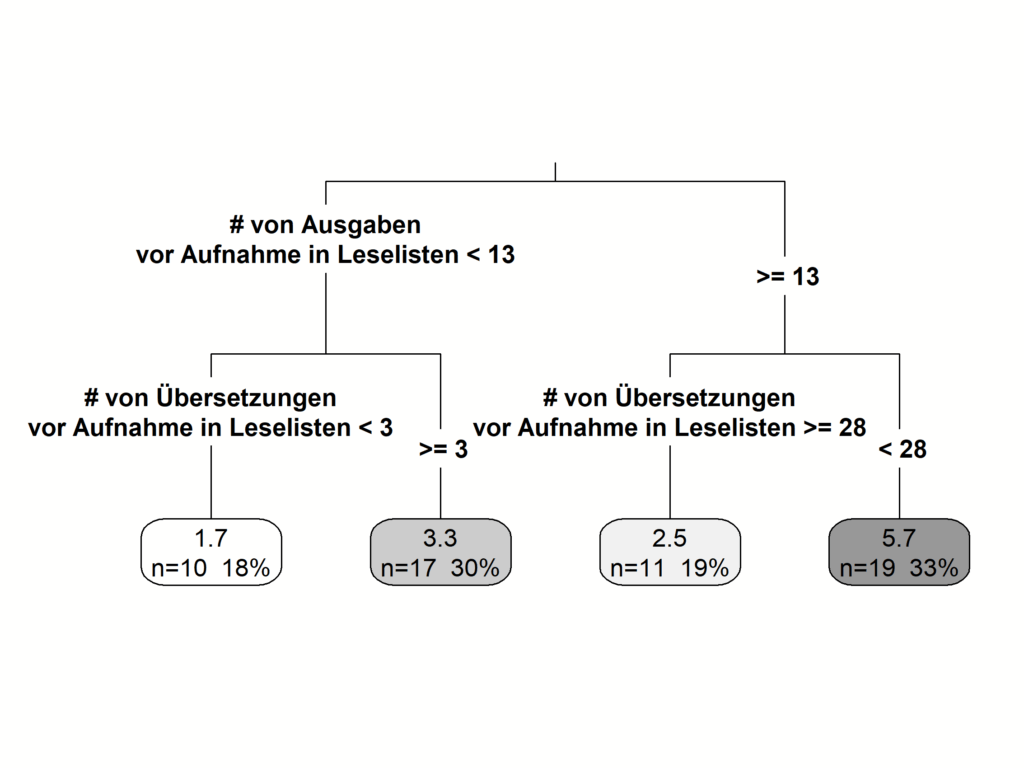

Die Verknüpfung der Abiturdaten mit den bibliografischen Informationen der DNB zeigt, dass Übersetzungen in verschiedene Sprachen sowie die Zugehörigkeit zu etablierten Buchreihen als Indikatoren für die Aufnahme in den Schulkanon dienen können. Auch die Zahl der Auflagen erweist sich als Prädiktor für die zeitliche Stabilität eines Werkes: Entscheidungsbaum-Analysen für Klassiker und zeitgenössische Literatur bestätigen, dass diese bibliografischen Merkmale die Wahrscheinlichkeit erhöhen, dass ein Werk über Jahre hinweg präsent bleibt.

Weitere Analysen könnten die Dynamik des Schulkanons noch detaillierter beleuchten. So ließen sich etwa die Unterschiede zwischen den Bundesländern systematischer vergleichen oder zusätzliche Kanonisierungsmarker aus dem Wikiverse heranziehen, etwa die Länge von Wikipedia-Beiträgen, die Zahl der Verlinkungen oder die Anzahl verfügbarer Sprachversionen. Der Datensatz ist für eben solche Nachnutzungen ausgerichtet und auf dem GitHub Repositorium des Projekts verfügbar.

Judith Brottrager

Judith Brottrager ist Postdoktorandin an der Technischen Universität Darmstadt, wo sie mit einer Arbeit im Bereich der Computational Literary Studies promovierte. Ihre Forschung beschäftigt sich unter anderem mit quantitativen Modellierungen und Analysen der Literaturgeschichte, Kanonisierungsprozessen sowie komparatistischen Ansätzen in den Digital Humanities.

HERMES – Humanities Education in Research, Methods, and Data wird gefördert vom Bundesministerium für Forschung, Technologie und Raumfahrt aus Mitteln der Europäischen Union.