Halloween im Bücherregal

Spot on! Die Magazine der Deutschen Nationalbibliothek (Frankfurt am Main)

Foto: Wikimedia Commons

Schauerliteratur

Der Oktober ist da! Zeit, wieder Kerzen oder Lichtlein in Jack o’Lantern, ausgehöhlten Kürbissen mit gruseligen oder lustigen Gesichtern, anzuzünden und bunten Blättern beim Reigen im Wind zuzusehen. Bücher, die im emsig summenden Sommer geduldig im Regal, auf dem Wohnzimmertisch, in der Buchhandlung oder in der Bibliothek gewartet haben, rücken nun in den Blick.

Ein idyllisches Bild, doch der Herbst kann auch anders … Tief unter der Erde, in den Magazinen der DNB in Frankfurt am Main, erhebt sich kein Lüftchen und lädt Herbstblätter zum letzten Tanz ein. Dort ist es dunkel und kühl, und nun wird der Teil ihrer 53 Millionen Medienwerke umfassenden Sammlung lebendig, der dem Gemütszustand dieser Jahreszeit nahekommt, zumindest an kühlen, nebligen Tagen: Schauerliteratur!

Gothic!

Gothic Literature, Gothic Novel oder Gothic Fiction, wie man die Schauerliteratur in Großbritannien nennt, entstand gegen Ende des 18. Jahrhunderts als literarisches Genre der Phantastik und „brach mit den Idealen der Aufklärung, die naturalistische Darstellungen und natürliche Erklärungen in der Literatur in den Vordergrund stellten“ (Wikipedia). Der Schauerroman ist ein „bewusst auf Schauereffekte angelegter Roman“, der seine Leser*innen in Spukschlösser, Kellergewölbe, Friedhöfe, Ruinen und Verliese katapultiert, mit „unheimlichen Requisiten (Waffen, Kerzen, ausgestopfte Tiere, Totenschädel, Folter- und Schreckenskabinette) und mysteriösen, übernatürlichen oder erst später natürlich erklärbaren Ereignissen durch raffinierten Spannungsaufbau über steigende Stufen des Schreckens sich besonders an die Phantasie des Lesers wendet. Vielfach verbunden mit Kriminal-, Detektiv-, Vampirroman oder Gespenstergeschichte“ – so definiert es der Literaturwissenschaftler und Lexikograf Gero von Wilpert in seinem Sachwörterbuch der Literatur.

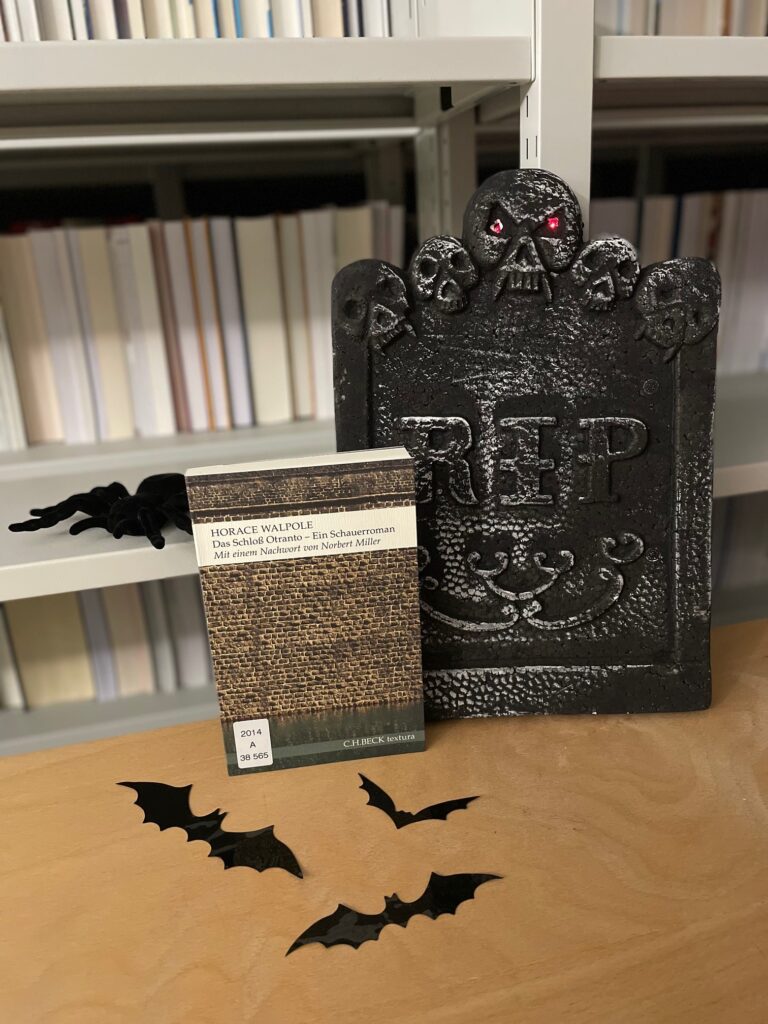

Foto: DNB, Elke Jost-Zell & Valina Schauberger

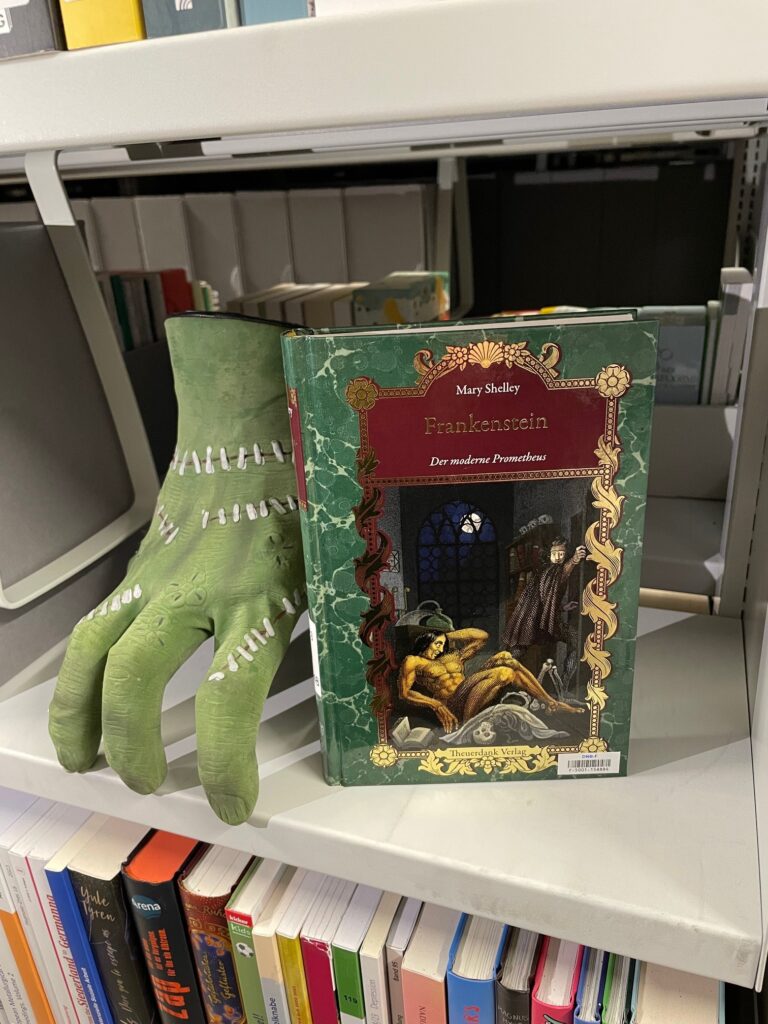

Die englische Schauerliteratur wählte nicht nur Großbritannien, sondern auch Länder wie Italien oder Deutschland als Schauplatz von Geschichten über das Übernatürliche. Gleich das erste Werk der Gothic Novel, Das Schloss von Otranto von Horace Walpoole aus dem Jahr 1764, spielt in Süditalien. Und natürlich denkt man schnell an Mary Shelleys Frankenstein oder Der moderne Prometheus (1818), einen der berühmtesten Vertreter der Gothic Literature, der die unheilvolle Erschaffung von Frankensteins Kreatur im deutschen Ingolstadt stattfinden lässt.

Auch Jane Austen hat sich an einem Schauerroman versucht – 1817 erschien Die Abtei von Northanger, allerdings ist es eine Liebesgeschichte und zugleich eine Satire auf die Gruselliteratur, die der Autorin womöglich schelmischen Spaß bereitet hat.

In Deutschland wird die Schauerliteratur auch als Schwarze Romantik bezeichnet. Einige ihrer Vertreter sind E.T.A. Hoffmann mit seinen Erzählungen Der Sandmann und Die Elixiere des Teufels, Joseph von Eichendorff mit der Novelle Das Marmorbild und Ludwig Tieck mit Der blonde Eckbert.

Foto: DNB, Elke Jost-Zell & Valina Schauberger

In Schauergeschichten begegnet den Schmökernden Übernatürliches, Böses und Unheimliches auf unterschiedliche Weise:

Faustisch (schöne Grüße von Goethe, Christopher Marlowe und Thomas Mann!), indem ein Charakter verbotenes Wissen anstrebt und dafür seine Seele oder Menschlichkeit eintauscht.

Rache – ein starkes Motiv, das oft in der Form einer Rückkehr aus dem Totenreich oder der Vergangenheit daherkam, um Vergeltung für zugefügtes Leid und begangenes Unrecht zu üben.

Auch Gefangenschaft war beliebt – eine Heldin in Nöten war gefangen in einem Kerker oder verfallenen Schloss (vermutlich bei geringerer Temperatur als bei 18° C und 50 % Luftfeuchtigkeit wie in unseren Magazinen – dort ist es ja beinahe gemütlich!).

Es gab auch „orientalische“ Geschichten – brutal und den Geist kolonialer Ideen atmend.

Geschichten aus der Perspektive eines unzuverlässigen Erzählers waren beunruhigend, da man als Leser*in nicht wusste, ob dieser womöglich psychisch gestört war (meist schon).

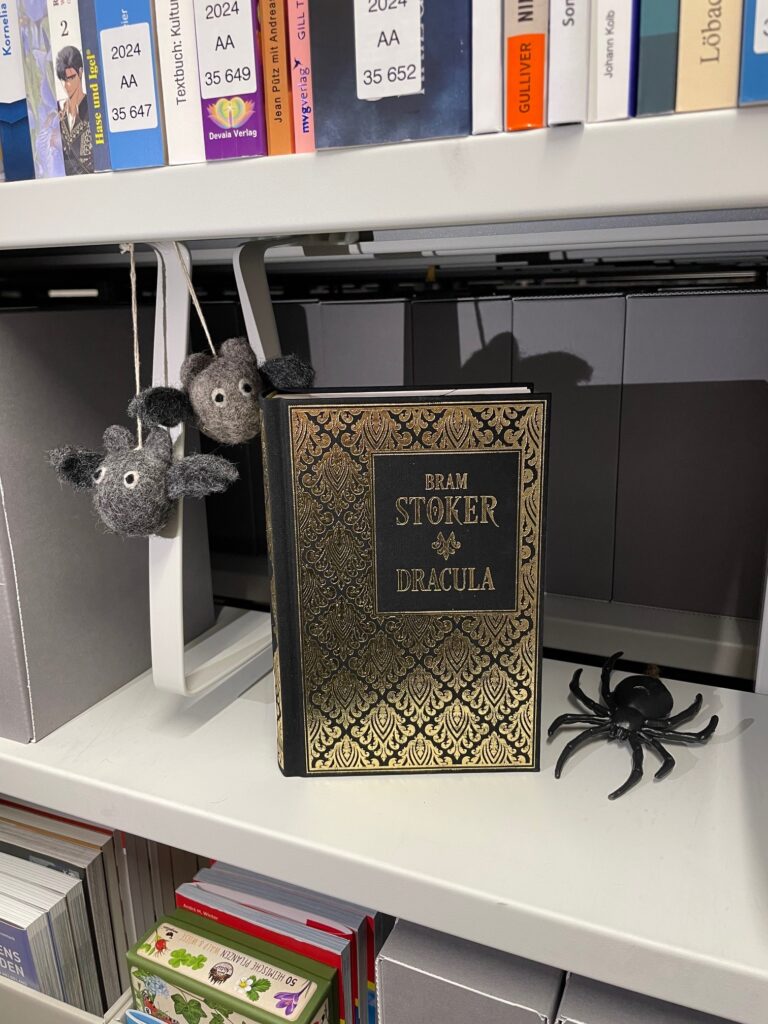

Natürlich durften Vampire nicht fehlen, sie sorgten für die unwiderstehliche Mischung aus Gefahr und Erotik – angefangen von einem Fragment Lord Byrons (1816), John Polidoris The Vampyre (1819) und Sheridan Le Fanus Carmilla über Bram Stokers Dracula (1897) bis hin zu moderner Horrorliteratur wie Stephen Kings Salem’s Lot (1975) und Anne Rices Interview mit einem Vampir (1976) bis hin zu Romanzen wie Stephenie Meyers Twilight (2005) … dies ist nur ein kleiner Ausschnitt aus der Vampirliteratur – und es ist kein Ende abzusehen.

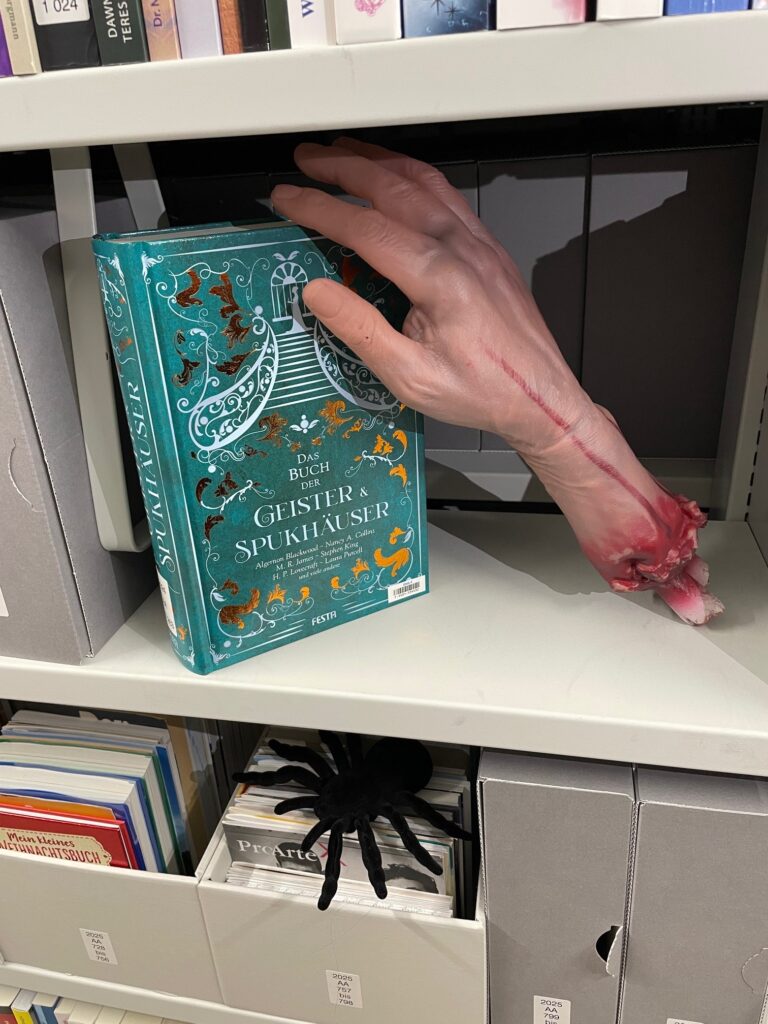

Nicht nur Vampire durften ihre Opfer verfolgen, auch Geister spukten fleißig – eigentlich waren sie ja verblichen, aber wegen unerledigter Dinge noch nicht auf der „anderen Seite“ angekommen.

Foto: DNB, Elke Jost-Zell & Valina Schauberger

Halloween

Auf der anderen Seite … in vielen Kulturen heißt es, die Grenzen zwischen dem Diesseits und der „Anderswelt“ seien in der Nacht vor Allerheiligen (All Hallows‘ Eve – Halloween) am 31. Oktober, heute, besonders dünn, nur ein Nebelhauch.

Auch diesmal, bei Anbruch der Dunkelheit, gibt es wieder „Süßes oder Saures“, wenn niedlich oder schrecklich verkleidete Kinder und Jugendliche mit oder ohne sich heimlich mitgruselnde Eltern durch die Straßen ziehen und den uralten Brauch, den umherziehenden Ahnen zu Beginn der kalten Jahreszeit mit Lichtern zu leuchten und Speisen anzubieten, lebendig halten. Im Magazin der DNB ist es dann ganz still, nur die Bücher raunen, wenn die Schreiber längst vergangener Zeit einander ihre Schauergeschichten erzählen …

Foto: DNB, Elke Jost-Zell & Valina Schauberger